Capital Wirtschaftsnachrichten

Europa braucht eine Kapitalmarktunion, um bessere Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen zu schaffen. Doch Forderungen nach einer „europäischen Börse“ gehen in die falsche Richtung. Es braucht andere Hebel

Die Idee einer Kapitalmarktunion in der EU wird wirtschaftspolitisch weiterhin mit Priorität verfolgt, denn dieses Vorhaben birgt enormes strategisches Potential zur effektiven Finanzierung europäischer Unternehmen durch einen europäischen Kapitalmarkt. Der Erfolg dieses Projekts wird mitentscheidend darüber sein, ob die nationalen Finanzmärkte sich zu einem liquiden und integrierten Binnenmarkt für Eigen- und Fremdkapital vereinen lassen. Dieses Ziel zu erreichen, ist von erheblicher Bedeutung, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Finanzierung von Innovationen innerhalb der Union zu stärken. Erfolgsentscheidend ist dabei weniger die Bestandsaufnahme, als vielmehr die entschlossene Umsetzung des Vorhabens – hierfür müssen jetzt die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt werden.

Jüngst ist die erhebliche Fragmentierung der europäischen Infrastruktur für Aktien- und Anleihemärkte ins Zentrum der Debatte über bessere Finanzierungsmöglichkeiten europäischer Unternehmen gerückt. Dabei ist diese Zersplitterung als Ursache für mangelnde Marktliquidität und eine angeblich ineffiziente Marktstruktur identifiziert worden. Und in der Tat: In den 27 Mitgliedstaaten der EU existieren – neben zahlreichen privat betriebenen alternativen Handelsplätzen für Wertpapiere – 36 Wertpapierbörsen, 14 zentrale Gegenparteien (wichtig für einen funktionierenden Derivatehandel) sowie etwa 31 Zentralverwahrer von börsenhandelsfähigen Wertpapieren und natürlich in jedem EU-Mitgliedsstaat mindestens eine eigene Marktaufsichtsbehörde.

Ganz anders ist die Lage in den USA, wo mit NYSE und Nasdaq zwei dominierende Börsenplätze bestehen, ergänzt um wenige zentrale Gegenparteien und praktisch nur einen Zentralverwahrer. Dabei kommt die Marktkapitalisierung aller europäischen Aktien nur etwa auf ein Viertel der Marktkapitalisierung aller in den USA börsennotierten Unternehmen – ein klarer Hinweis auf das unausgeschöpfte Potential eines europäischen Kapitalmarkts als Mittel der Unternehmensfinanzierung.

Ein Vergleich Deutschlands mit den USA zeigt zudem, wie schwer es gerade junge Unternehmen haben, am Kapitalmarkt in die Liga der Champions vorzustoßen: In den USA entfällt – zugegeben durch das herausragende Gewicht der „Magnificent Seven“ – ein erheblicher Teil der Marktkapitalisierung auf Unternehmen mit weniger als 50 Jahren Historie. Demgegenüber liegt das Durchschnittsalter der Dax-Konzerne deutlich über 100 Jahren.

Fragmentierung ist nicht das Hauptproblem

Zuletzt waren deshalb aus der Politik Rufe nach einer „europäischen Börse“ zu hören. In ihr soll die kleinteilige Marktinfrastruktur konsolidiert werden, mit dem Ziel, die Marktliquidität zu erhöhen und die Attraktivität des Kapitalmarkts für Unternehmen und Anleger zu verbessern. Allerdings darf bezweifelt werden, ob gerade die zahlreichen Handelsplätze und Sekundärdienstleister des Wertpapierhandels die effiziente Kapitalallokation in Europa behindern.

Denn die heutige Fragmentierung macht Handelsplätze für Anleger gerade nicht weniger zugänglich. Im Gegenteil: Sie gewährleisten etwa europaweite Order-Routing-Systeme, die die Nachfrage effizient an die geeigneten (und günstigsten) Handelsplätze steuern. Es gibt auch Anhaltspunkte dafür, dass nicht nur die Transaktionskosten mittelsuchender Unternehmen am europäischen Kapitalmarkt deutlich unter den in den USA anfallenden Kosten liegen, sondern auch die Handels- und Abwicklungskosten für Investoren signifikant niedriger sind. Diese Vorteile der modernen Marktinfrastruktur zu vergleichsweise niedrigen Kosten dürften Ihre Ursache auch in einem funktionierenden intensiven Wettbewerb zwischen Börsen und alternativen Handelsplätzen haben.

Das eigentliche Problem des europäischen Kapitalmarkts liegt meist auf der Nachfrageseite: Es mangelt immer noch an der Mobilisierung großer Volumina anlagesuchenden Kapitals, einer „Buy-Side“ des Marktes, mit einem Fokus auf Kapitalmarktinstrumente europäischer Emittenten. Hier macht sich vor allem das Fehlen öffentlicher Pensionsfonds bemerkbar, die mit einem staatlichen Mandat und einer unterstützenden gesetzlichen Regulierung als langfristig orientierte Kapitalsammelstellen agieren. Dieser in den USA – aber auch im Vereinigten Königreich und in Skandinavien – verbreitete Anlegertyp trägt maßgeblich zu Volumen und Liquidität der dortigen Kapitalmärkte bei.

„Buy-Side“ wecken und Rente sichern

Die tiefsitzende und wirtschaftlich irrationale Aversion europäischer – und insbesondere deutscher – Privatanleger vor den Kapitalmärkten, die auch die politischen Entscheidungsträger beeinflusst, verschärft die Problematik zusätzlich. Anstatt subtanzorientiert zu investieren, legen private Haushalte ihr Vermögen bekanntlich in gigantischem Ausmaß niedrig verzinslich in Sparprodukten an, auch wenn die Konsequenzen für den Realwert der Geldvermögen und damit das Auskommen im Alter erschreckend sind.

Die politischen Entscheidungsträger sollten deshalb vor allem die Kapitalakkumulation fördern und Anreize für die sinnvolle kapitalmarktbasierte Anlage vorhandener Geldvermögen setzen. An dieser Stelle können und müssen zwei zentrale wirtschaftspolitische Notwendigkeiten zur Zukunftssicherung verbunden werden: Der Umbau der aus demographischen Gründen nicht mehr finanzierbaren umlagebasierten Rentensysteme in kapitalgedeckte Modelle zur Sicherung der Altersversorgung der europäischen Bevölkerungen in der Breite. Und der – professionelle – Einsatz des so akkumulierten Kapitals zur Finanzierung der europäischen Volkswirtschaften.

Nur diese strukturellen Reformen werden die europäischen Kapitalmärkte zu der Kraft verhelfen, die zur Finanzierung einer zukunftsfähigen Unternehmenslandschaft erforderlich ist – und dabei auch die Relevanz des europäischen Kapitalmarkts für internationales Kapital weiter erhöhen. Dagegen hat die Konsolidierung und Konzentration der europäischen Marktinfrastruktur unseres Erachtens politisch zwischen den EU-Mitgliedstaaten keinerlei realistische Chance auf baldige Umsetzung, wird durch die Schaffung von Monopolen wohl auch Transaktionskosten zulasten der Anleger erhöhen, Innovation bremsen und für sich allein ohne eine effektive Mobilisierung von Kapital keine effizientere Kapitalversorgung europäischer Unternehmen bewirken.

Bankkunden in ländlichen Regionen müssen für ihr Girokonto im Durchschnitt mehr bezahlen als Großstädter. Laut einer Analyse sind zwar die Fixkosten geringer, dafür sind die Gebühren aber teurer

Kundinnen und Kunden in kleineren Städten und auf dem Land zahlen einer Analyse zufolge bei regionalen Banken beim Girokonto systematisch mehr als in Großstädten. Zwar seien die Girokonto-Fixkosten in Kommunen bis 60.000 Einwohner im Schnitt etwas günstiger, doch aufgrund von Gebühren für bestimmte Vorgänge wandele sich dieser Vorteil „am Ende oft in deutlichen Nachteil“, hieß es auf der Zinsmarkt-Plattform FMH X Radar am Dienstag.

Wer als Girokonto-Kunde einer Regionalbank in der Kleinstadt und auf dem Land drei Bezahlvorgänge pro Woche elektronisch vornehme, verliere „bereits den Fixkosten-Vorteil. Und mit steigender Cashless-Quote wird der finanzielle Nachteil größer“, errechnete FMH X Radar. Mit elektronischem Bezahlen ist dabei alles außer Bargeldzahlungen gemeint, etwa per EC-Karte, mit Bezahldiensten wie Paypal oder per Überweisung.

„Mit einem Girokontowechsel sparen Kunden in bestimmten Nutzergruppen einiger Regionen bis zu 290 Euro im Jahr. Rund 110 Euro im Jahr davon können nach unseren Berechnungen alleine auf den finanziellen Malus aufgrund der Stadtgröße entfallen“, erklärte Ania Scholz-Orfanidis von der Finanzberatung FMH. Teils könne auch schon ein Kontowechsel bei derselben Bank helfen.

Girokonten-Kunden von Regionalbanken in manchen Bundesländern seien dabei besonders betroffen, wie die Plattform weiter mitteilte. In Sachsen-Anhalt seien es bei monatlich 40 elektronischen Bezahlvorgängen im Schnitt 64,80 Euro Mehrkosten pro Jahr für Landbewohner und Kleinstädter (5,40 Euro im Monat). Wer demnach dort pro Monat 80-mal elektronisch zahlt, häuft bis Jahresende einen Kosten-Nachteil von über 113 Euro (monatlich 9,46 Euro) an.

Die Benachteiligung von Kunden aus kleineren Kommunen ist der Analyse zufolge in westdeutschen Flächen-Bundesländern „durchgehend zu beobachten“. In Ostdeutschland sei das weniger einheitlich: Als einzigem Bundesland wurde demnach in Thüringen für alle untersuchten Nutzer-Profile ein Kosten-Vorteil in kleineren Kommunen ermittelt. „In Mecklenburg-Vorpommern dreht sich erst bei über 40 elektronischen Bezahlvorgängen das Verhältnis zu Gunsten größerer Städte“, heißt es weiter.

Die Ergebnisse der Daten-Analyse hätten „sicherlich etwas mit der schwächeren Konkurrenzsituation der Geldinstitute in kleineren Städten zu tun“, erklärte Scholz-Orfanidis. „Diese ändert sich unserer Erfahrung nach etwa bei der Marke von 60.000 Einwohnern.“

Nach Angaben von FMH X Radar wurden für die Analyse mehr als 2600 Girokonto-Angebote von rund 1000 regionalen Geldinstituten untersucht.

Lebhaft ging es zum Jahresauftakt an den Finanzmärkten zu – von Langeweile keine Spur. Christoph Bruns über die auffälligsten Bewegungen bei Anleihen, Währungen, Edelmetallen und Aktien

Nicht zum ersten Mal hat sich der Januar als robuster und vor allem lebhafter Börsenmonat erwiesen. Neu- und Umpositionierungen prägen oftmals den Handel im Jahresauftaktmonat. Etliche Verschiebungen sind in den ersten Wochen des Jahres erkennbar geworden. Dabei stechen die Kursverluste langlaufender japanischer Staatsanleihen sogleich ins Auge.

Japan kennt seit Jahrzehnten nur Dauerniedrigzinsen und hat trotz hoher Staatsverschuldung stets ruhige Bondmärkte verzeichnet. Überdies hat das Land weder an dem Zinserhöhungszyklus seit der Covid-Inflationswelle, noch an dem darauffolgenden und weiterhin im Gang befindlichen Zinssenkungszyklus teilgenommen. Während aber vor allem in den USA die Zeichen auf staatlich gewollte Zinssenkungen hindeuten, gehen die Renditen in Japan nach oben, und zwar am kurzen wie auch am langen Ende.

Die Entwicklung könnte über den Transmissionsriemen Währung auch am Aktienmarkt für einige Bewegungen sorgen. Ohnehin ist es erstaunlich, dass der schwache Yen nicht längst den Zorn und Furor des 47. Präsidenten der USA hervorgerufen hat. Per Saldo glich der schwache Yen nämlich die neuen Einfuhrzölle in die USA aus, sodass japanische Exporteure grosso modo über gute Geschäfte berichteten.

Die Kursschwäche des US-Dollar zum Ende des Monats gibt einen Vorgeschmack darauf, was das Jahr noch bringen könnte. Im Übrigen haben die Aktien einiger japanischer Exporteure recht hysterisch auf den festeren Yen gegenüber dem Dollar reagiert.

Aktien aus der zweiten Reihe stachen hervor

An den Aktienmärkten ging es also in den letzten vier Wochen einigermaßen schwunghaft zu und gewisse Zeichen einer Rotation wurden erkennbar. Erste Hinweise auf das Erstarken von Aktien aus der zweiten und dritten Börsenreihe wurden sichtbar. Auffällig schwach gebärdeten sich Softwareaktien, während die zweite Reihe sich deutlich besser schlug als die Blue Chips. Anhand der Indexentwicklung des Russell 2000 oder des MDax kann man diese spannende Entwicklung nachvollziehen.

Zu den Auffälligkeiten des Monats gehört auch die Renaissance chinesischer Börsenschwergewichte mit Namen wie Tencent, Alibaba oder Baidu. Aus Hongkong wird ein Aktienemissionsboom gemeldet, der insbesondere Technologieunternehmen an den Kapitalmarkt befördert. Wilde Kursausschläge waren schließlich auf den Edelmetallmärkten zu goutieren.

Der schwache US-Dollar und die anhaltend hartnäckige Inflation in den USA scheinen den Goldpreis-Auftrieb. Und sein kleiner Bruder – Silber – eilte von einem Hoch zum Nächsten, bis der letzte Handelstag des Monats eine deftige Korrektur brachte. Entsprechend dynamisch verhielten sich zuletzt Minenaktien. Übertroffen wurde das dortige Kursspektakel nur noch vom Erdgaspreis in den USA.

Eine unerwartete Kältewelle erbrachte dem Kassapreis für Erdgas einen Tageszuwachs von mehr als 2200 Prozent! Angesichts der Verflechtungen über den Flüssiggaspreis wird der Anstieg amerikanischer Erdgasnotierungen auch in Europa nicht ohne Folgen bleiben.

In München eröffnet die Telekom ein milliardenschweres Rechenzentrum mit Nvidia. Doch KI-Datencenter dürften in Deutschland die Ausnahme bleiben

Am Mittwoch eröffnet die Deutsche Telekom im Münchner Tucherpark ihr großes KI-Rechenzentrum, gerade einmal drei Monate nach der Ankündigung. 1 Mrd. Euro sollen in dem ehemaligen Rechenzentrumsstandort der Hypovereinsbank investiert, 10.000 GPU-Chips von Nvidia verbaut werden – laut Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) eine „Investition mit Signalwirkung“.

Dass das der Startschuss für einen deutschen KI-Datencenter-Boom analog zu den USA sein könnte, daran zweifeln Experten jedoch. Wegen der hohen Energiepreise dürfte der globale Ausbauboom bei KI-Rechenzentren an Deutschland weitgehend vorbeigehen. Zwar werde es auch hierzulande energieintensive Datencenter zum Training von Sprachmodellen geben, „aber gemessen an der globalen Kapazität wird das überschaubar klein bleiben, einfach weil der Strom in Deutschland zu teuer ist“, prognostiziert Günter Eggers, Director Public beim Rechenzentrumsbetreiber NTT Global Data Centers. Einen Teil der Lücke könnten aber die von der EU geplanten KI-Gigafactories schließen, die dafür mit Steuermitteln in Milliardenhöhe unterstützt werden sollen.

Trotzdem werden in Deutschland derzeit Rechenzentren im Akkord errichtet. Die Gesamtleistung der deutschen Datencenter stieg laut Studie des Digitalverbands Bitkom 2025 um neun Prozent auf fast 3000 Megawatt. 2030 soll schon die Marke von 5000 Megawatt überschritten werden – fast eine Verdopplung gegenüber 2024. Bitkom rechnet damit, dass zum Ende des Jahrzehnts 40 Prozent der Kapazitäten auf KI-Rechenleistung entfallen wird – heute sollen es laut dem Verband schon 15 Prozent sein.

Unter Brancheninsidern gilt das allerdings als sehr optimistische Rechnung. Nach Aussage von NTT-Manager Eggers, der auch Vorstandsmitglied beim Betreiberverband German Datacenter Association ist, handelt es sich bei den derzeit im Bau befindlichen Projekten ganz überwiegend um Cloud-Rechenzentren, „die KI-ready sind“. Der Boom wird also vor allem von dem allgemeinen Trend zu mehr Datenspeicherung und -verarbeitung in der Cloud getragen, weniger vom KI-Hype der letzten Jahre.

Industriestrompreis als Lösung?

Geht es nach den Betreibern, sollten Rechenzentren auch von dem geplanten niedrigeren Industriestrompreis profitieren. In dem Konzept, auf das sich die Berliner Regierungskoalition im November einigen konnte, sind Datencenter allerdings bislang nicht berücksichtigt. „Wer Rechenzentren im Koalitionsvertrag zur Kerninfrastruktur erklärt, darf sie beim Industriestrompreis nicht benachteiligen“, kritisiert daher Peter Pohlschröder vom Branchenverband German Datacenter Association. Der Internetwirtschaftsverband Eco erklärt gar, ohne wettbewerbsfähige Strompreise habe der „Digitalstandort Deutschland keine Chance“. Immerhin: Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU) hat sich bereits öffentlich dazu bekannt, dass ein Industriestrompreis auch für Rechenzentren gelten solle. Ob der Vorschlag eine Chance hat, hängt allerdings entscheidend vom Bundeswirtschaftsministerium von Katherina Reiche (CDU) ab – und von der EU-Kommission, die das Instrument genehmigen muss.

In München werden zur Eröffnung des Telekom-Rechenzentrums auch Reiches Kabinettskollege Lars Klingbeil (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet. Ihre Anwesenheit unterstreicht, welche Bedeutung das mit dem Datencenter verbundene Projekt einer souveränen KI-Plattform für Unternehmen für die Telekom und die deutsche Digitalpolitik hat – es passt zu der Strategie, mehr digitale Souveränität und Unabhängigkeit von amerikanischen Big Techs zu erreichen; wobei man auch am Beispiel München sehen kann, wie schwierig das ist: Verbaut werden mangels Alternativen natürlich GPU-Chips von Nvidia.

Telekom gegen Start-up

Kurios: In einer separaten Veranstaltung in einem stillgelegten Schwimmbad will am Abend dann das Paderborner Start-up Polarise, das nach eigener Aussage als Betreiber des Rechenzentrums fungiert, ebenfalls die Eröffnung begehen. Wie das „Handelsblatt“ vor wenigen Wochen berichtete, beharken sich Polarise und die Deutsche Telekom in ihrer Außenkommunikation über die Frage, wer das Projekt eigentlich umgesetzt hat. Gegenüber der Zeitung ließ die Telekom erklären, das Start-up sei nur ein „Immobiliendienstleister“ – die Telekom selbst sei für Konnektivität, Vertrieb, Marketing, Betrieb und Kundenbetreuung zuständig. Polarise hingegen betonte: „Die AI Factory gehört uns als Polarise.“ Man habe die Immobilie im Tucherpark für 20 Jahre angemietet, die Telekom sei bloß der „erste Ankerkunde in der Anlage“.

Elon Musks SpaceX kauft seine andere Firma xAI. Offiziell will er damit Rechenzentren im All bauen. Doch es hat vor allem einen Effekt: Er hält damit sein angeschlagenes KI-Unternehmen über Wasser

Selbst für Elon Musks Verhältnisse ist es ein außerirdischer Plan: Sein Weltraumunternehmen SpaceX hat das KI-Unternehmen xAI gekauft. Jetzt plant Musk, das Konglomerat im Juni an die Börse zu bringen – und dabei etwa 50 Mrd. Dollar für die Unternehmung einzusammeln.

Zum Portfolio des neuen Unternehmens zählen jetzt: Raketenstarts (SpaceX), Satellitenkommunikation (Starlink), eine Social-Media-Plattform (x.com) und ein KI-Unternehmen (xAI), das in letzter Zeit vor allem dadurch aufgefallen ist, dass dessen KI-Chatbot Grok sexualisierte Inhalte produzierte. Zumindest in Elon Musks Fantasie wird aus seinem Raketenunternehmen und seinem Porno-Bot Grok ein „vertikal integrierter Innovationsmotor mit KI, Raketen und Internet aus dem All“.

Nur: Sofern Musk selbst noch etwas Bodenhaftung hat, ist schwer vorstellbar, dass er das selbst glaubt. Der Kauf dürfte vielmehr eine reine Quersubventionierung seiner derzeit schlecht laufenden Geschäfte sein. Denn schon vergangene Woche hatte Musk schon über Tesla 2 Mrd. Dollar in xAI „investiert.“

Elon Musk: Datenzentren im All

Offiziell begründet Musk den jüngsten Kauf damit, Datenzentren im All bauen zu wollen. Das ist aber genauso unrealistisch wie ähnliche Pläne von Wettbewerbern: Google zum Beispiel hat im November ein Projekt namens „Suncatcher“ bekanntgemacht. Nvidia-Chef Jensen Huang, Amazon-Gründer Jeff Bezos und OpenAI-CEO Sam Altman unterstützen laut Berichten diese Idee. Dahinter steht die Überlegung, näher an der Sonne zu sein und so Strom aus Solarzellen zu erzeugen. Dann könnte man die Daten mit neuer Satellitentechnologie hoch und runter beamen. Bezos zum Beispiel arbeitet an einem Satellitenprojekt mit Terabit-Datenraten. Doch selbst Experten sagen, dass so eine Technologie noch Lichtjahre entfernt ist – und vielleicht nie kommt.

Die wahnsinnigen KI-Investitionen rechnen sich aktuell noch nicht einmal auf der Erde. Während die großen Tech-Unternehmen Abermilliarden in KI versenken, ist völlig unklar, ob und wann jemals ein Gewinn herauskommen soll. Seit Monaten wird schon über eine KI-Blase spekuliert – und in den letzten Wochen sind die Nachrichten dazu nicht besser geworden: So sagte Microsoft-CEO Staya Nadella auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, KI müsse breitere Anwendung finden, um keine Bubble zu werden.

Geld verdienen mit KI? Kein Plan

Währenddessen sammelt auch Oracle immer mehr Geld ein, um damit Rechenkapazität für OpenAI zur Verfügung zu stellen – die allerdings auch noch keinen Plan haben, wie sie damit eigentlich Geld verdienen wollen. Gemessen am Hoch vom September und angesichts neuer KI-Schulden, ist die Oracle-Aktie in den vergangenen sechs Monaten um knapp 40 Prozent gefallen.

Dass gerade Elon Musk, dessen KI-Vorhaben bisher die vielleicht schwächste der großen Initiativen ist, all das ins Weltall verlegen will, klingt eher wie ein Witz. Erstmal ist völlig unklar, ob und wie das technisch umsetzbar wäre: Halten die Chips die Strahlung im All aus? Wie kühlt man Chips ohne Luft? Wie würden dort überhaupt regelmäßig die Chips ausgewechselt? Und zweitens würde es das ohnehin schon defizitäre KI-Geschäft noch teurer machen: Aktuell soll es etwa 2000 Dollar kosten, mit SpaceX nur ein Kilogramm Material ins All zu bringen. Ganz davon zu schwiegen, was es wohl kosten würde, Weltall-taugliche Rechenzentren zu entwickeln und zu bauen.

All das zusammengenommen wirkt Musks vorhaben, KI-Datenzentren im All zu bauen, eher wie eine kindliche Flucht- und Bewältigungsstrategie: Wenn sein KI-Bot Grok nicht läuft und nur Probleme macht, dann wendet er sich schnell einem anderen, fantastischeren Projekt zu: KI-Datenzentren im Weltall.

Apropos kindliche Fantasie: Der Börsengang von Musks neuem KI-Weltraumunternehmen soll, wie die „Financial Times“ berichtet, auch deshalb im Juni stattfinden, weil Musk da Geburtstag habe und die Planeten Jupiter und Venus in einer besonderen Konstellation nah beieinander stehen. Es gibt eben viel Platz im All – auch für absurde Ideen.

Klimaneutralität zu erreichen ist eine Mammutaufgabe. Capital berichtet über Innovationen auf dem Weg dorthin. Diesmal: eine Anlage, die den Energieverbrauch von Brauereien senkt

Herausforderung

Brauereien haben zwei besonders energieintensive Produktionsschritte: die Abfüllung und die sogenannte Würzekochung im Sudhaus. Hier wird die Bierwürze, die Grundsubstanz des Biers, mit Hopfen gekocht und für die spätere Gärung vorbereitet – was letztlich für den typischen Geschmack sorgt. Weil große Flüssigkeitsmengen lange auf Siedetemperatur gehalten werden und ein Teil der Würze verdampft, verschlingt dieser Schritt sehr viel Energie.

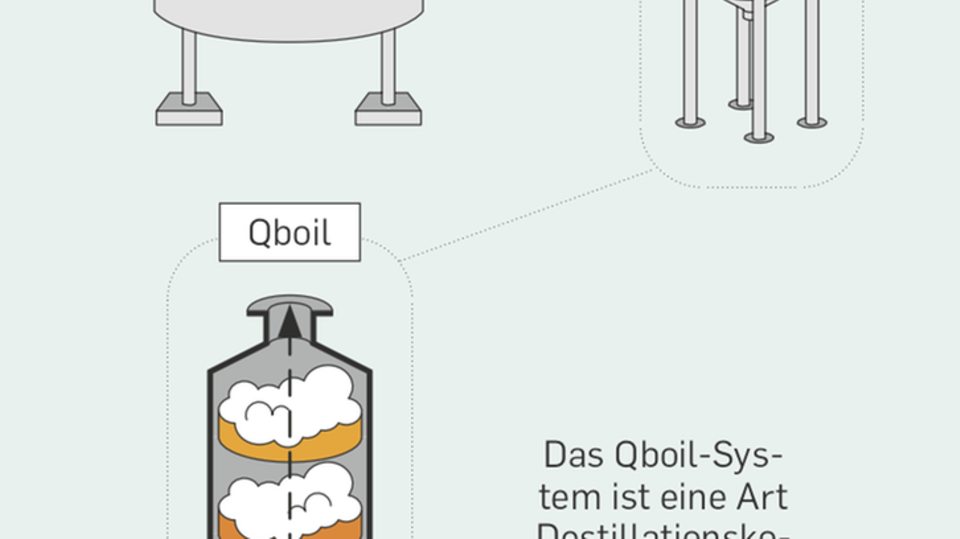

Innovation

Die Würzekochung funktioniert in den meisten Brauereien bislang wie das Kochen zu Hause: Alles kommt in einen Topf, wird erhitzt und auf Temperatur gehalten, bis es fertig ist. Der Maschinenbauer Gea hat den Prozess mit der Anlage Qboil gewissermaßen fraktioniert: Ein Anteil der Würze wird intensiv gekocht, und der entstehende Dampf heizt die übrige Würze für weitere Schritte vor.

In der Praxis

Durch das effizientere Wärmemanagement sinkt der Energiebedarf beim Würzekochen um bis zu 60 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Rückgewinnung. Pilotprojekte – unter anderem bei Heineken – zeigen, dass sich die Bierqualität durch das Verfahren nicht ändert. Nach ersten Anwendungen in größeren Brauereien wird es nun im industriellen Maßstab ausgerollt.

© Carmen Reina

„Die Investition ist in zwei bis drei Jahren profitabel“

Daniel Heller, Gea

Wie haben Sie diese Marktlücke gefunden?

Als der Ukrainekrieg ausgebrochen ist, wollten viele Brauereien eine höhere Energieeffizienz. Die Würzekochung versprach großes Potenzial. Hier fallen rund 40 Prozent der im Sudhaus benötigten Wärmeenergie an.

Ist das auch etwas für den kleinen Hobbybrauer?

Nein. Wir richten uns an mittelgroße bis große Brauereien mit Gefäßgrößen zwischen 100 und 1 000 Hektolitern und einem Jahresvolumen ab 250 000 Hektolitern. Darunter rechnet sich das in der Regel nicht.

Und wie schnell amortisiert sich so eine Anlage?

Sehr schnell, auch weil sie in bestehende Strukturen integriert werden kann. Die Investition ist oft in zwei bis drei Jahren profitabel – vor allem durch die geringeren Energiekosten, aber auch durch Einsparungen beim Wasserverbrauch und beim CO₂-Ausstoß.

In Österreich liegt die gesetzliche Rente höher als hierzulande, und in der Schweiz ist die Höhe des Ruhestandsgehalts gedeckelt. Was kann Deutschland von den Nachbarn lernen?

Österreich wird in der Rentendebatte oft als Vorbild herangezogen. Die gesetzlichen Renten unserer Nachbarn lagen 2022 im Schnitt ganze 47 Prozent über den deutschen, wie Forscher der Deutschen Rentenversicherung (DRV) vorrechnen. 1645 Euro brutto betrug die durchschnittliche Pension, wie die gesetzliche Rente in Österreich heißt, rund 500 Euro mehr als hierzulande. Befürworter eines Rentensystems für alle frohlocken, denn in Österreich müssen auch Selbstständige einzahlen.

Außerdem wird in dem Nachbarland immer weniger verbeamtet. Die dadurch höhere Zahl von Beitragszahlern aus dem öffentlichen Dienst sowie von Selbstständigen erklärt laut DRV in Summe rund 30 Prozent des Rentenunterschieds zwischen Deutschland und Österreich. Doch so einfach ist es nicht.

Hinzu kommen zahlreiche weitere Faktoren, die Deutschland Österreich zumindest teilweise gar nicht nachmachen kann. Die deutlich höheren Pensionen in Österreich kommen auch durch höhere Beitragssätze und Bundeszuschüsse zustande. Zusammen machen diese den DRV-Forschern zufolge die Hälfte der Differenz zu den deutschen Renten aus.

Während der Beitragssatz hierzulande derzeit 18,6 Prozent des Bruttoeinkommens beträgt, sind es im Nachbarland – schon seit dem Jahr 1988 – mit 22,8 Prozent deutlich mehr. Davon entfallen 10,25 Prozent auf die Arbeitnehmer und 12,55 Prozent auf die Arbeitgeber, während in Deutschland beide Seiten jeweils die Hälfte tragen. Der höhere Beitragssatz erklärt demnach ebenfalls ein Drittel der Rentendifferenz. Dabei ist allerdings zu beachten, dass alle Sozialversicherungsbeiträge in Summe in Österreich trotzdem niedriger sind als in Deutschland, die dortigen Krankenkassenbeiträge liegen deutlich unter den hiesigen.

Beamtenpensionen werden angeglichen

Etwa ein Viertel des Rentenunterschieds zwischen den beiden Ländern wird zudem durch eine jüngere Bevölkerungsstruktur möglich. Auf eine Person im Rentenalter kommen in Österreich mehr Menschen im Erwerbsalter und damit Beitragszahler als in Deutschland. Das lässt sich schwerlich nachahmen.

Die höheren Pensionen ergeben sich darüber hinaus in Teilen dadurch, dass in Österreich mindestens 15 Versicherungsjahre Voraussetzung sind, während in Deutschland 5 Jahre genügen. Hierzulande senken daraus folgende „Minirenten“ – beispielsweise von Hausfrauen oder Selbstständigen, die nur wenige Jahre versichert waren – den Schnitt. Wer im Nachbarland zum Beispiel nur zehn Jahre versichert war, geht leer aus. Wer vorzeitig in Rente geht, muss zudem höhere Abschläge in Kauf nehmen als in Deutschland.

Die Beamtenpensionen werden in Österreich seit 20 Jahren schrittweise an die gesetzlichen Pensionen angepasst. Für junge Staatsdiener gelten bereits die gleichen Berechnungsregeln wie in der gesetzlichen Versicherung, für ältere wurden Übergangsregelungen eingeführt. Gemeinsam mit den abnehmenden Verbeamtungen sorgt diese Harmonisierung mit der gesetzlichen Rente für in den kommenden Jahren stark sinkende Ausgaben für Beamtenpensionen, wie die DRV-Dezernenten Ulrich Brandt und Christoph Freudenberg in der Fachzeitschrift „Wirtschaftsdienst“ ausführen.

Schweiz bittet Gutverdiener stärker zur Kasse

In Deutschland spielen neben der gesetzlichen Versicherung private und betriebliche Renten eine deutlich größere Rolle als in Österreich, betonen die Autoren. Auch das Schweizer Rentensystem baut auf diese drei Säulen. In der ersten Säule besteht allerdings ein entscheidender Unterschied: Es wird viel stärker umverteilt.

Der Beitragssatz liegt mit 10,6 Prozent – die sich hälftig auf Arbeitgeber und -nehmer aufteilen – deutlich unter dem deutschen. In der Schweiz werden die Beiträge jedoch auf das gesamte Gehalt fällig, es gibt keine Beitragsbemessungsgrenze, ab der keine Beiträge mehr anfallen.

Die Beiträge sind somit nicht gedeckelt – dafür aber die Renten. Die Maximalrente beträgt derzeit gut 2500 Schweizer Franken, umgerechnet gut 2700 Euro. Bei sehr hohen Einkommen bekommen die Beitragszahler später also deutlich weniger Rente, als sie eingezahlt haben.

Das Schweizer Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) sieht dieses Altersvorsorgesystem als entscheidende Basis für den Wohlstand des Landes. Die Schweizer stehen bei der Rente allerdings vor den gleichen Herausforderungen wie Deutschland. Die Menschen werden immer älter, während die Geburtenrate sinkt. Die Zuwanderung der vergangenen Jahre habe diese Entwicklung nur bremsen, nicht verhindern können. „Diese Entwicklungen gefährden die Finanzierung der Altersvorsorge“, heißt es von der Behörde.

Risiko Wirtschaftsschwäche

Daneben wirkt sich eine schwache wirtschaftliche Entwicklung negativ aus, wenn die gesetzliche Altersvorsorge vor allem durch Lohnabgaben und Steuerzuschüsse finanziert wird. Ebenso negativ ist die Wirkung bei der beruflichen Vorsorge: Eine Wirtschaftsflaute bedeutet auch weniger Kapitalerträge.

Die Lösungsvorschläge unserer Nachbarn klingen daher wie hierzulande: Arbeiten im Alter soll attraktiver werden oder das Renteneintrittsalter von derzeit 65 Jahren steigen. Weitere mögliche Stellschrauben: die Beitrags- oder aber die Rentenhöhe. Welche Maßnahmen gewählt werden, müsse in einem demokratischen Prozess ausgehandelt werden, betont das BSV. Auch in der Schweiz dürfte der hitzige Rentenstreit in Deutschland somit aufmerksam verfolgt werden.

Der Beitrag ist zuerst bei ntv.de erschienen. Das Nachrichtenportal gehört wie Capital zu RTL Deutschland.

Dieser Text stammt aus dem Archiv und erschien erstmals im November 2025. Er wurde erneut geprüft und veröffentlicht.

Elon Musks KI-Firma xAI benötigt viel Geld. Der Zugang zu Milliarden des ebenfalls vom Tech-Milliardär geführten Raumfahrt-Unternehmens SpaceX soll das Problem lösen. Zudem plant Musk Rechenzentren im All

Tech-Milliardär Elon Musk hat die Raumfahrtfirma SpaceX und seinen KI-Entwickler xAI zusammengelegt. Gemeinsam sollen die Unternehmen unter anderem Rechenzentren im All bauen, wie Musk ankündigte. Er schätze, dass in zwei bis drei Jahren dies der günstigste Weg sein werde, um Rechenleistung für Künstliche Intelligenz zu generieren, schrieb er in einem Blogeintrag.

Zunächst wird der Deal es Musk aber ermöglichen, xAI mit Milliarden aus den Kassen von SpaceX zu versorgen. Die KI-Firma hat einen hohen Kapital-Verschleiß – und starke Konkurrenten unter anderem mit Google und dem ChatGPT-Erfinder OpenAI.

SpaceX und zuletzt auch der ebenfalls von Musk geführte Elektroautohersteller Tesla steckten in Finanzierungsrunden bereits jeweils 2 Mrd. Dollar in xAI und bekamen dafür Beteiligungen. SpaceX ließ sich die Übernahme von xAI der Website „The Information“ zufolge 250 Mrd. Dollar kosten. Offizielle Angaben dazu gab es nicht. Die kombinierte Superfirma aus Raumfahrt und KI solle insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet werden, schrieb zuvor der Finanzdienst Bloomberg. Musk war bereits Chef sowohl von SpaceX als auch von xAI.

Große Ambitionen

Eine Schlüsselrolle beim Aufbau von Rechenzentren im All soll die SpaceX-Rakete Starship spielen, die größere Lasten in die Umlaufbahn bringen kann. Musk sprach von stündlichen Starts der Starship-Raketen mit jeweils 200 Tonnen Nutzlast. Damit werde man Millionen Tonnen Technik starten. Den Strom sollen solche Rechenzentren nach Musks bereits bekannten Vorstellungen aus Sonnenenergie beziehen – während auf der Erde dafür in den USA gerade Atomkraft wieder ausgebaut wird.

Fabriken auf dem Mond könnten von dortigen Ressourcen profitieren und Satelliten bauen, die man noch tiefer im Weltall platzieren könnte, schrieb Musk weiter. In seinem Firmengeflecht entwickelt Tesla humanoide Roboter, die auch unter widrigen Bedingungen einsetzbar sein sollen.

Musk verkündet auch schon seit vielen Jahren, den Mars besiedeln zu wollen. Starship machte bisher lediglich Testflüge – von denen nicht alle erfolgreich waren.

USA auf SpaceX angewiesen

SpaceX und xAI sind beides nicht an der Börse notierte Unternehmen, was eine Fusion einfacher macht. Dem Finanzdienst Bloomberg zufolge wurde bei SpaceX aber auch ein potenzieller Zusammenschluss mit Tesla durchgespielt.

SpaceX ist seit Jahren praktisch unverzichtbar für das US-Raumfahrtprogramm. Musk hält nach bisherigen Informationen einen Anteil von rund 40 Prozent an dem Unternehmen. Früheren Medienberichten zufolge erwog SpaceX einen Börsengang, bei dem die Firma 50 Mrd. Dollar einnehmen und insgesamt mit bis zu 1,5 Billionen Dollar bewertet werden sollte. An den Börsenplänen werde weiterhin festgehalten, schrieb Bloomberg.

Kontroverse um xAI

Bei xAI wird der Chatbot Grok entwickelt, den Musk ins Rennen unter anderem mit ChatGPT schickte. Aktuell steht Grok in der Kritik, weil die Software dazu verwendet werden konnte, Frauen in Bikinis oder Dessous darzustellen. Nachdem Behörden aktiv wurden, schränkte xAI die Möglichkeiten dazu ein. Auch die Online-Plattform X, in die Musk das von ihm für 44 Mrd. Dollar gekaufte Twitter umbaute, wurde in xAI eingebracht.

Entwicklung, Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz brauchen gewaltige Ressourcen. So wollen OpenAI, der Konkurrent Anthropic sowie Tech-Schwergewichte wie Google und der Facebook-Konzern Meta zusammen Hunderte Milliarden Dollar für den Ausbau von Rechenzentren ausgeben. Ob Musk mit der Auslagerung von Technik ins All tatsächlich einen Vorteil erzielen kann, steht allerdings noch in den Sternen.

KI-Aktien kosten Anlegern zurzeit Nerven. Capital-Redakteurin Birgit Haas erklärt, welche Branchen abseits von KI langfristig und kurzfristig echte Wachstumschancen bieten – von Gesundheit bis Rüstung

KI-Aktien kosten Anlegern zurzeit Nerven. Capital-Redakteurin Birgit Haas erklärt, welche Branchen abseits von KI langfristig und kurzfristig echte Wachstumschancen bieten – von Gesundheit bis Rüstung